ネットショッピングが普及した現代社会では、「せどり」や「転売」という言葉をよく耳にするようになりました。メルカリやAmazon、Yahoo!オークションなどのプラットフォームの普及により、誰もが簡単に商品を売買できる時代となり、これらの活動に興味を持つ人も増えています。一見似ているこの二つの活動ですが、実はその本質や社会的な受け止められ方には大きな違いがあります。今回は、「せどり」と「転売」の違いについて詳しく解説していきます。

せどりとは?

「せどり」という言葉の語源は「背取り」とされています。これは古本屋で本の背表紙を見て価値を判断していた行為から来ており、主に中古書籍の仕入れ・販売を指していました。現在では、書籍に限らず、CDやDVD、家電製品、おもちゃ、アパレル商品など、様々な商品を対象とするビジネスモデルへと発展しています。

せどりの特徴は以下の通りです:

- 流通の効率化に貢献:店舗で見過ごされている価値ある商品を発掘し、必要とする人に届ける役割を果たしています

- 在庫の整理:滞留していた商品に新たな市場を見出します

- 専門知識が必要:商品の価値を見極める目利き力や市場動向の分析力が求められます

- 長期的な視点:継続的なビジネスとして運営されることが多いです

- 小売店との共存:在庫処分や商品回転率の向上に貢献するため、小売業界との共存関係も構築できます

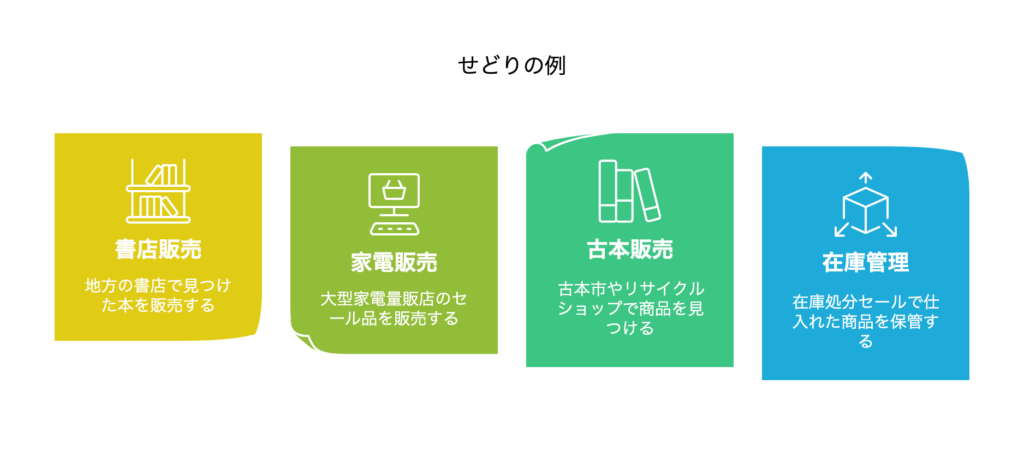

せどりの具体的な例

典型的なせどりの例としては、以下のようなケースが挙げられます:

- 地方の書店で見つけた絶版本や希少本をAmazonで販売する

- 大型家電量販店のセール品や型落ち商品を仕入れ、専門性の高いニッチなマーケットプレイスで販売する

- 古本市やリサイクルショップで価値ある商品を見つけ出し、適切な市場で販売する

- 在庫処分セールで大量に仕入れた商品を、需要のある時期まで保管して販売する

転売とは?

一方、「転売」は広義には「購入した商品を再販売すること」全般を指します。しかし近年では、特に高需要商品を定価で大量に購入し、品薄状態を作り出した上で高額で販売する行為を指すことが多くなっています。特にSNSの普及により、限定商品の発売情報が瞬時に拡散されるようになり、転売行為も増加傾向にあります。

転売の特徴としては:

- 一時的な需給の歪みを利用:限定商品やチケットなどの発売直後の品薄状態を活用します

- 短期的な利益追求:一つの商品やイベントに対して一時的に集中して行われることが多いです

- 社会的批判の対象:必要としている人々が適正価格で購入できなくなるため、批判されることがあります

- 法規制の対象:一部の転売行為(特定のチケット等)は法律で規制されています

- 自動購入ツールの使用:人気商品の発売時には、自動購入ボットを使って大量購入するケースも見られます

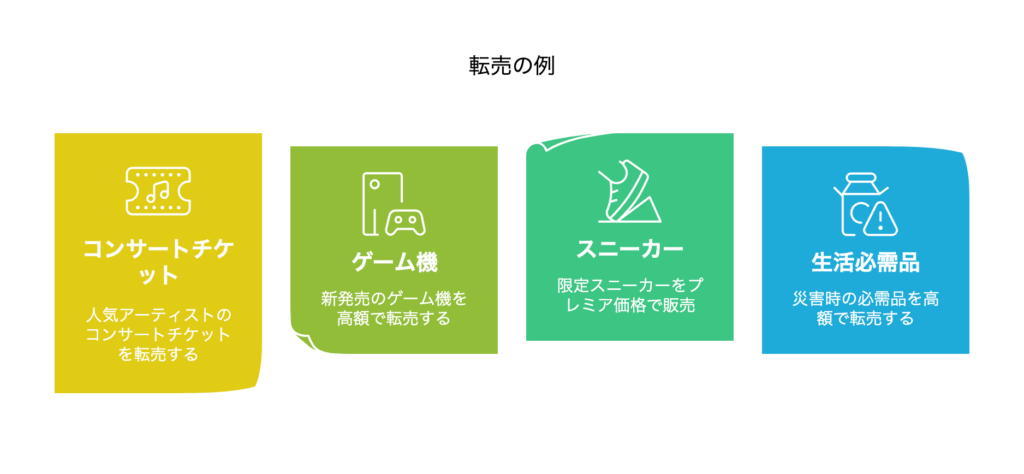

転売の具体的な例

批判の対象となりやすい転売の例としては:

- 人気アーティストのコンサートチケットを大量に購入し、定価の数倍で販売する

- 新発売の人気ゲーム機を店頭で買い占め、品薄状態になった際に高額で転売する

- 限定発売のスニーカーやアパレル商品を発売日に大量購入し、プレミア価格で販売する

- 災害時にマスクや消毒液などの生活必需品を買い占め、高額で販売する

せどりと転売の主な違い

1. 社会的認識の違い

せどりは一般的に、合法的なビジネスモデルとして認知されています。商品の流通を促進し、市場の活性化に貢献するという側面が評価されています。一方、転売(特にチケットやゲーム機などの高需要商品の場合)は、しばしば「悪質な商行為」として批判の対象となります。特に、本来購入できたはずの人が購入できなくなるという点が問題視されます。

2. 付加価値の有無

せどりでは、商品の発掘や適切な市場への流通という付加価値を生み出しています。例えば、地方の小さな書店で埋もれていた希少本をオンラインで必要としている人に届けるといった役割です。また、古い商品に新たな価値を見出したり、適切な情報提供を行ったりすることで、単なる仲介以上の役割を果たしています。

一方、単純な転売では、本来定価で購入できたはずの商品を買い占め、高額で再販するだけなので、社会的な付加価値が低いと見なされることが多いです。特に、品薄状態を人為的に作り出すような行為は、市場の健全な機能を阻害すると批判されます。

3. 対象となる商品

せどりの対象は主に中古品や在庫処分品、セール商品などが中心です。市場で見過ごされがちな商品に新たな価値を見出す点が特徴です。時には、メーカーが想定していなかった用途や需要を発見することもあります。

一方、批判の対象となる転売は、新発売の限定商品やイベントチケットなど、元々需要が高い商品が多い傾向にあります。つまり、市場が既に価値を認めている商品を、通常の流通経路を妨げる形で取引するケースが多いのです。

4. ビジネスの持続性

せどりは持続可能なビジネスモデルとして確立されており、長期的な視点で運営されることが多いです。商品知識の蓄積や独自の仕入れルートの開拓など、時間をかけてビジネスを発展させる特徴があります。実際に、せどりを主業として安定した収入を得ている人も少なくありません。

一方、転売は特定の商品やイベントに依存した短期的な利益追求が中心となりがちです。一時的な需給の歪みに依存するため、持続的なビジネスモデルを構築することが難しく、その場限りの利益に終わることが多いでしょう。

5. 法的側面

2019年に施行された「特定興行入場券の不正転売禁止法」により、コンサートやスポーツイベントなどの特定のチケットの転売は禁止されています。また、災害時の生活必需品の買い占めと高額転売は、各自治体の条例などで規制されることもあります。

一方、せどりは基本的に合法なビジネス活動です。適切な納税と、各プラットフォームのルールを守っている限り、法的な問題が生じることはほとんどありません。

せどりを始める前に知っておくべきこと

せどりをビジネスとして始める際は、以下の点に注意することが重要です:

- 税務上の知識: 一定以上の売上がある場合は、確定申告が必要です

- 在庫管理のスキル: 商品の保管場所や管理方法を事前に計画しましょう

- 市場調査の重要性: 商品の相場や需要の変動を常に把握する必要があります

- リスク管理: 仕入れた商品が売れ残るリスクも考慮しておきましょう

- 各プラットフォームのルール理解: 販売する場所のルールや手数料を把握しておくことも大切です

まとめ

せどりと転売は、どちらも「安く買って高く売る」という原理は同じですが、その社会的意義や取引の性質、対象商品などに大きな違いがあります。

せどりは商品の流通を効率化し、埋もれた価値を見出すという社会的意義を持つビジネスである一方、批判の対象となる転売は需給の歪みを利用した短期的な利益追求という側面が強いと言えるでしょう。

ビジネスとして取り組む場合は、単なる価格差の利用だけでなく、どのような社会的価値を提供できるかという視点も重要です。持続可能なビジネスモデルを構築するためには、せどりの要素である「価値の発掘」や「適切な市場への流通」という観点が不可欠と言えるでしょう。

コメント